Projet MOCAA : de Palavas à la Martinique, évaluer l’impact environnemental des fermes marines

Publié par L'Ifremer en Méditerranée, le 4 mars 2025 120

🕐 Lecture 4 min.

Le projet MOCAA, acronyme de MOdélisation de la Capacité d’Assimilation de l’environnement pour une Aquaculture durable, vise à développer des outils de modélisation et d’aide à la décision. Ces outils permettent d'évaluer les impacts environnementaux des fermes marines, qu'elles soient terrestres ou maritimes, ainsi que les réponses des écosystèmes benthiques aux rejets piscicoles en milieu tropical.

Lancé en 2020, ce projet est financé par la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) et l’Ifremer. Il est porté par le laboratoire Adaptation et Adaptabilités des Animaux et des Systèmes (LAAAS) de Palavas-les-Flots. En novembre dernier, l'équipe a fait escale à la station Ifremer de Martinique, dans la baie du Robert, pour valider les outils et les indicateurs.

Interview croisée avec Myriam Callier, responsable du projet MOCAA, Thibault Geoffroy, technicien au laboratoire Service d’Expérimentations Aquacoles de Palavas, et Mélina Grouazel, doctorante en deuxième année, tous trois basés à Palavas.

Myriam, quel est l’origine du projet MOCAA et quelles en sont les grandes lignes scientifiques ?

Depuis 10 ans, l'un de nos thèmes de recherche au LAAAS et à l'UMR Marbec est l’étude de la capacité d’un site donné à accueillir une production aquacole sans engendrer d’effets significatifs sur les écosystèmes. Pendant 4 ans, nous avons développé l’outil numérique MOCAApp, composé d’un modèle individuel de croissance basé sur la théorie DEB (Dynamic Energy Budget). Cet outil intègre les paramètres de 8 espèces piscicoles marines ou élevées en milieu marin dans l'hexagone et en Outre-mer. Il utilise notamment des séries de température mesurées ou issues du programme d'observation Copernicus pour forcer le modèle de croissance. Il inclut également un modèle de population et de gestion de ferme pour représenter au mieux les pratiques aquacoles. Un modèle de dispersion (OceanParcels) permet ensuite de prévoir la dispersion et la déposition des rejets autour du projet de ferme et de tester différents scénarios de production. Les données de sortie du modèle seront ensuite confrontées à des données réelles : croissance des poissons, rejets et réponses des écosystèmes benthiques, etc. L’outil d’aide à la décision à venir, « multi-utilisateurs », aidera les futurs porteurs de projets, les services de l’État, et tous les acteurs concernés à monter et/ou évaluer de nouveaux projets aquacoles durables.

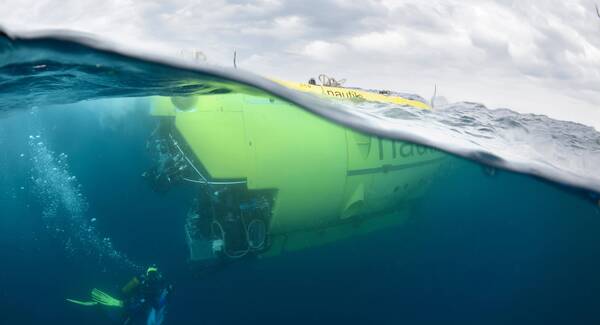

L'un de nos sites d’études est une ferme d’ombrine ocellée située dans la Baie du Robert, proche de la station Ifremer des Antilles, avec qui nous collaborons depuis plusieurs années. Ce projet implique plusieurs salariés aux compétences complémentaires en aquaculture, écologie côtière et modélisation. Lors de cette mission en novembre, l’objectif principal était d’évaluer la réponse des écosystèmes benthiques en milieu tropical. Nous avons combiné des approches classiques, comme la caractérisation géochimique du sédiment, l'étude de la structure et de la diversité des communautés benthiques, des isotopes stables, avec des approches plus innovantes comme l’utilisation de l’ADN environnemental, afin de caractériser les variations de diversité microbienne dans les sédiments, dans le cadre de la thèse de Mélina financée par l’Ifremer.

Nous avons également noué un partenariat fort avec le Parc naturel marin de Martinique (OFB), notamment pour la récupération des échantillons de sédiment. Enfin, tout au long du projet, nous menons des concertations avec les différentes parties prenantes. Lors de cette mission, un atelier a été organisé afin de présenter les avancées de l’outil et de recueillir les avis et besoins qui peuvent évoluer en fonction de la réglementation.

Thibault, quels outils d’analyse et de prélèvement ont été mis en œuvre durant les manips dans la baie du Robert ?

Dans le but de valider les sorties de MOCAApp, nous avons réalisé des prélèvements sur 10 stations autour de la ferme piscicole. Pour déterminer la bio-déposition issue des cages, nous avons mis en place 2 pièges à sédiments. Ceux-ci sont composés de trois tubes PVC sur lesquels sont fixées des bouteilles servant à récupérer la matière en suspension qui y sédimente.

Des filtres en microfibre de verre ont permis de quantifier dans les prélèvements ces taux de sédimentation et de qualifier cette matière organique via des analyses isotopiques.

Nous avons également réalisé des carottages avec le Parc marin au niveau de l’interface eau-sédiment afin d’analyser le rapport isotopique, la quantité de matière organique, la granulométrie et l’ADN environnemental. Enfin, nous avons utilisé une benne Van Veen pour prélever le sédiment. Celui-ci a ensuite été tamisé à 1 mm pour une identification taxonomique visuelle.

Mélina, quel est l’objet de ta thèse et quelles réponses comptes-tu rapporter de Martinique ?

Ma thèse se focalise principalement sur la capacité de support écologique de l’aquaculture en milieu tropical. L’aquaculture en cages marines, en particulier la pisciculture, produit des niveaux élevés de nutriments dissous et des rejets organiques importants, tels que des granulés non consommés ou de la matière fécale des poissons.

Plus l’échelle de production est élevée, plus il y aura de rejets dans l’environnement. Cet apport en matière organique peut, à terme, dépasser la capacité d’assimilation de l’environnement local et engendrer des modifications de la structure physique, chimique et biologique des écosystèmes récepteurs. Par exemple, une accumulation excessive de matière organique sur des fonds meubles peut significativement altérer la structure des communautés benthiques macro-fauniques : réduction de la diversité, dominance des espèces opportunistes plus tolérantes à l’enrichissement en matière organique, etc.

Dans le cadre de ma thèse, j'étudie ces relations de dose-réponse, notamment entre la pression exercée par l'activité piscicole et les changements d'état écologique de l'environnement qui en résultent. Les approches de modélisation avec MOCAApp me permettront de quantifier la pression qu’une production aquacole peut engendrer en termes de quantité et de dispersion des rejets sur l’environnement local.

Nous avons la chance de travailler en collaboration avec une ferme piscicole située dans la Baie du Robert en Martinique, sur laquelle j’ai pu collecter plusieurs données. Mes travaux de recherche se concentreront principalement sur les milieux tropicaux, car ces relations de dose-réponse y sont encore très peu étudiées. Avec des températures plus chaudes et des eaux souvent oligotrophes, l’impact de ces apports organiques peut différer significativement de ce qui est observé dans les régions tempérées.

La baie du Robert fait déjà face à des problèmes environnementaux significatifs (eutrophisation, hyper-sédimentation), il est donc d’autant plus important d’étudier les impacts de la pisciculture afin d’évaluer plus largement la durabilité environnementale de l'aquaculture en cages marines.

Rédaction de l'article : Erick Buffier